労働審判員連絡協議会とは

- トップページ

- 労働審判員連絡協議会とは

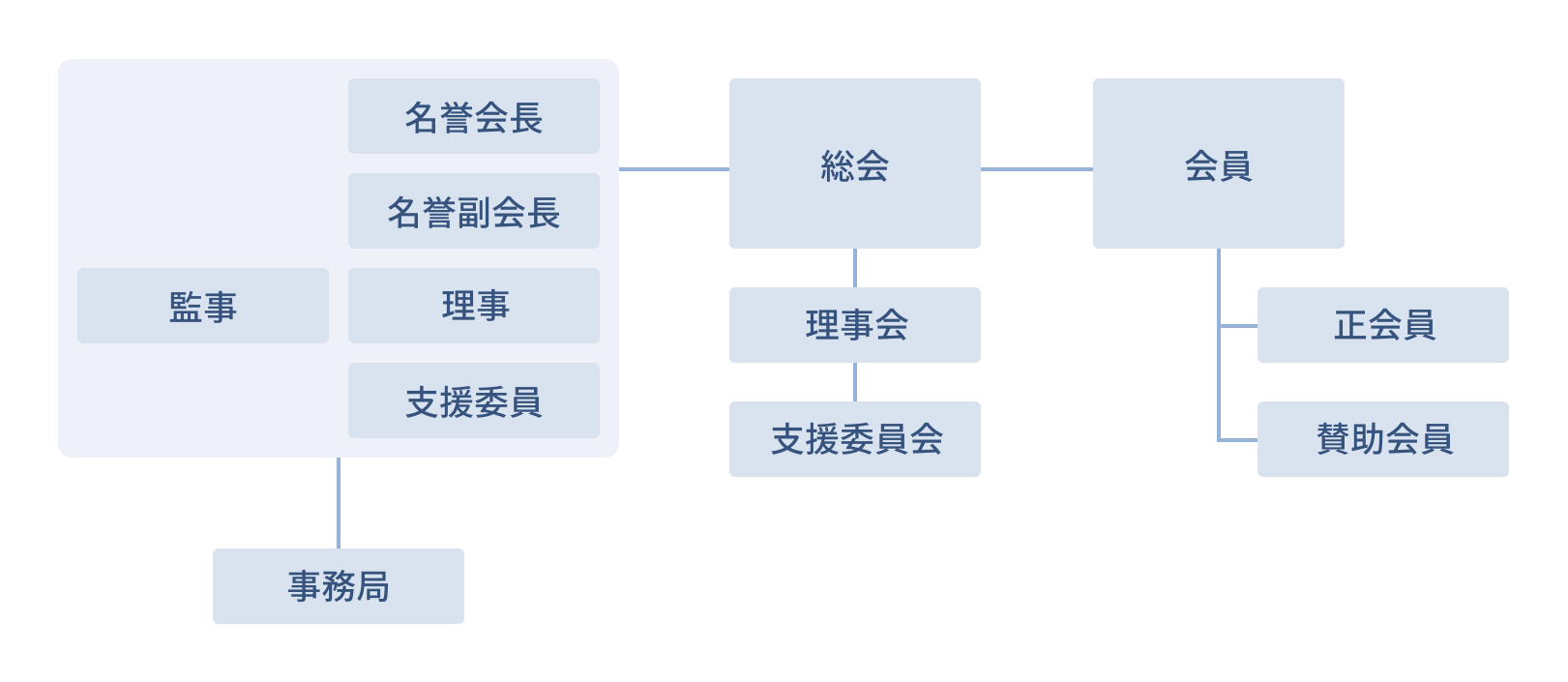

組織

- 理事会 6名(共同代表理事2名、会計担当理事1名、理事2名、監事1名)

- 支援委員会 9名(名誉会長、名誉副会長、支援委員7名)

沿革

- 労働審判制度の運用から10年という節目を迎えた2017年4月、労働審判制度のさらなる発展に向けて、労働審判員の現役と労働審判員経験者がこの間蓄積した経験を交流し、労働審判員としてのスキルを高めるとともに、次世代に継承することにより制度のさらなる発展に寄与することを目的として、「労働審判員連絡協議会(以下は本会という)」が設立されました。本会は規約に基づき運営される任意団体として設立され、運営されてきましたが、2018年4月には、本会の協議会としての活動をさらに広げるため、理事を3名から5名に増員し、活動の拡大を図り、現在に至っています。

- 翌2018年4月には、本会の協議会としての活動をさらに広げるため、理事を3名から5名に増員し、活動の拡大を図り、現在に至る。

事務委託

労働審判員連絡協議会会員管理や労働審判員通信の編集・発行事務を公益社団法人全国労働基準関係団体連合会(全基連)に委託しています。

活動概要

- 理事会の開催(年6回程度)

- 支援委員会の開催(年2回程度)

- 「労働審判員通信」の発行(年4回)

- 総会の開催(年1回)

- シンポジウムの開催(年2回 総会開催時:1回、地方開催:1回)

- ホームページ立上げによる会員相互交流の促進

結成総会の模様

![[結成総会は東大講堂にて開催された]](https://roudoushinpanin.org/images/image2.jpg)

![[当日はパネルディスカッションも行われた]](https://roudoushinpanin.org/images/image3.jpg)

総会・シンポジウム2回

![[結成総会は東大講堂にて開催された]](https://roudoushinpanin.org/images/image6.jpg)

![[当日はパネルディスカッションも行われた]](https://roudoushinpanin.org/images/image7.jpg)

地方開催シンポジウム 大阪、仙台

![[地方開催シンポジウム(西日本) 於:大阪]](https://roudoushinpanin.org/images/image8.jpg)

![[地方開催シンポジウム(東北) 於:仙台]](https://roudoushinpanin.org/images/image9.jpg)

オンライン開催の模様(以下は地方開催シンポジウム(九州)での模様)

![[コロナ対応としてシンポジウム・総会・理事会・支援委員会等も「オンライン開催」に移行]](https://roudoushinpanin.org/images/image10.jpg)

![[コロナ対応としてシンポジウム・総会・理事会・支援委員会等も「オンライン開催」に移行]](https://roudoushinpanin.org/images/image11.jpg)

[コロナ対応としてシンポジウム・総会・理事会・支援委員会等も「オンライン開催」に移行]